Ein Plädoyer gegen die neueste Idee, Verantwortung mit Gewehrlauf zu verwechseln

Es ist bemerkenswert, wie zuverlässig deutsche Politik funktioniert:

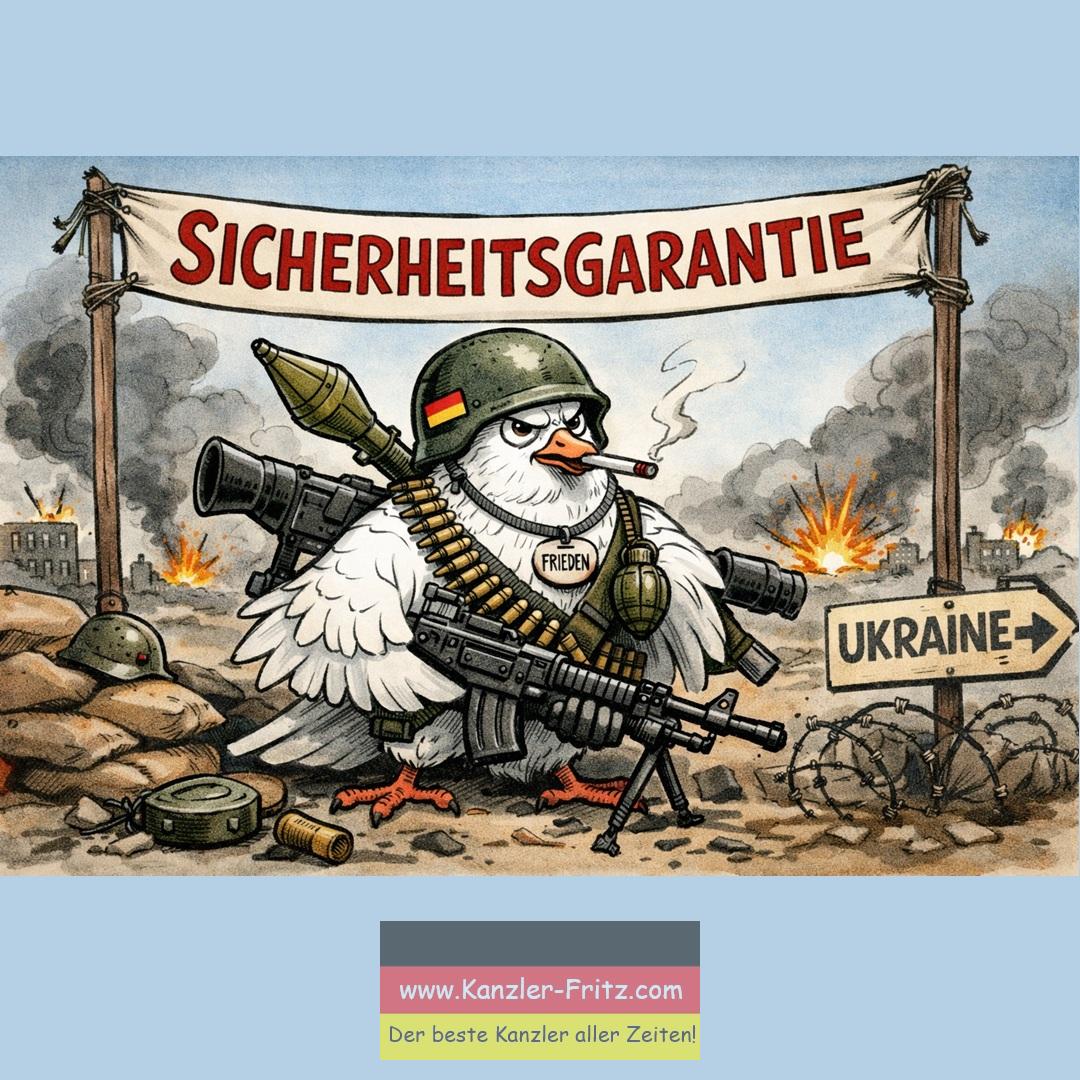

Sobald irgendwo das Wort „Frieden“ fällt, wird hierzulande geprüft, ob man ihn nicht mit Soldaten absichern könnte. Bewaffnet. Einsatzbereit. Notfalls schießend.

Friedrich Merz hat das erwartungsgemäß elegant formuliert. Er schließt eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht aus. Das ist politisches Deutsch für: Ich halte den Finger am Abzug, nenne es aber Besonnenheit.

Frieden bringen mit Gewalt.

Natürlich geht es nicht um Krieg. Nein, nein. Es geht um Sicherheitsgarantien. Dieses Wort ist mittlerweile der rhetorische Ersatz für „militärisches Risiko“, „Eskalationspotenzial“ und „wir hoffen, dass nichts passiert“.

Sicherheitsgarantie – garantiert wofür genau?

Die Grundidee:

Nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine sollen europäische Soldaten – eventuell auch deutsche – den Frieden sichern.

Also mitten in einem hochgradig verminten, politisch explosiven Gebiet zwischen zwei Kriegsparteien, von denen eine Atommacht ist.

Das nennt man dann Stabilisierung.

Früher nannte man so etwas „Einmarsch in eine Gefahrenzone“. Heute heißt es „robuste Präsenz“. Klingt fast wie Wellness.

„Nicht ausgeschlossen“ – die feigste Form der Zustimmung

Man muss Friedrich Merz zugutehalten: Er sagt nicht offen „Ja“.

Er sagt nur: Man darf nichts ausschließen.

Das ist dieselbe Logik, mit der man sagt:

„Ich schließe nicht aus, betrunken Auto zu fahren, wenn es sehr wichtig ist.“

Politik liebt diese Formulierung, weil sie alles ermöglicht und nichts verantwortet.

Frieden mit Rückschlagsoption

Besonders beruhigend ist die Nebenbemerkung, dass man auf Angriffe reagieren würde.

Also deutsche Soldaten, die beschossen werden – und zurückschießen.

Aber keine Sorge:

Das wäre dann kein Krieg.

Das wäre eine Friedensmaßnahme mit Munition.

Man fragt sich ernsthaft:

Ab wie vielen Gefallenen heißt es eigentlich nicht mehr „Sicherheitsgarantie“, sondern „wir sind Kriegspartei“?

Oder wird das einfach umetikettiert?

Die Parlamentsarmee – beruhigendes Märchen für Erwachsene

Natürlich wird sofort das große Schlaflied gesungen:

„Der Bundestag entscheidet.“

Als ob das jemals verhindert hätte, dass Einsätze durchgewunken werden, sobald das Wort „historische Verantwortung“ fällt. Dann ist jede Gegenstimme plötzlich „unverantwortlich“, „unsolidarisch“ oder gleich „russlandfreundlich“.

Debatte? Ja.

Ergebnisoffen? Nein.

Deutschlands Lieblingsrolle: moralisch überlegen, praktisch mittendrin

Es ist dieser unstillbare Drang, überall beweisen zu wollen, dass Deutschland „führt“.

Nicht diplomatisch.

Nicht vermittelnd.

Sondern mit Stiefeln.

Man will zeigen, dass man aus der Geschichte gelernt hat – indem man wieder Soldaten in fremde Konflikte schickt, diesmal natürlich mit besseren Motiven.

Spoiler: Gute Motive schützen nicht vor Kugeln. Und sie verhindern keine Eskalation.

Wer Nein sagt, hat es angeblich nicht verstanden

Die Kritiker werden wie immer abgefertigt:

Zu ängstlich.

Zu naiv.

Zu pazifistisch.

Dabei sagen sie etwas radikal Einfaches:

Schickt keine deutschen Soldaten in einen Konflikt, der jederzeit wieder explodieren kann.

Das ist kein Defätismus.

Das ist Selbsterhaltung.

Fazit: Verantwortung heißt auch, es bleiben zu lassen

Frieden lässt sich nicht erzwingen, indem man bewaffnete Europäer zwischen zwei verfeindete Seiten stellt und hofft, dass schon keiner abdrückt.

Eine Sicherheitsgarantie, die deutsche Soldatenleben riskiert, ist keine Garantie – sie ist ein politisches Glücksspiel mit menschlichem Einsatz.

Wer wirklich Frieden will, sollte aufhören, militärische Präsenz als moralische Tugend zu verkaufen.

Und wer wirklich Verantwortung übernehmen will, sollte endlich akzeptieren, dass nicht jeder Konflikt nach deutscher Beteiligung schreit.

Man kann Solidarität zeigen, ohne Soldaten zu schicken.

Man kann für Frieden sein, ohne ihn zu militarisieren.

Und man kann „nicht ausgeschlossen“ sagen – oder man kann ehrlich Nein sagen.

Ich sage: Nein.