Ein Kippa-Moment und ein merziger Abgleich der Gefühlslage

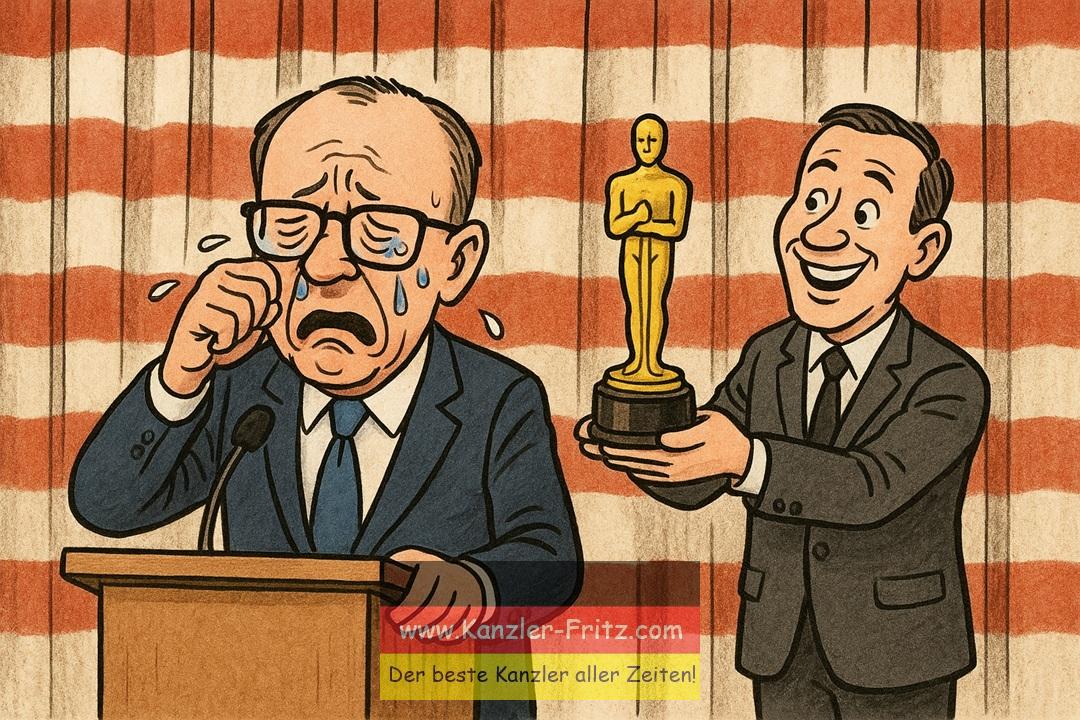

Friedrich Merz, der Mann mit dem festen Händedruck und dem noch festeren Zeitplan, hat bei der Wiedereröffnung der Münchner Reichenbach-Synagoge den Spagat vollführt, den deutsche Spitzenpolitiker so gern üben: ernst, betroffen — und perfekt inszeniert. Der Kanzler rieb sich die Augen, seine Stimme brach, und auf dem nüchternen Schreibtisch der politischen Corporate Identity glitzerte plötzlich echtes Gefühl. Man sah ihm die Rührung an, man sah die Kippa auf dem Glatzkopf — der Protest gegen Antisemitismus klang plötzlich wie ein kleines Theaterstück mit sehr gutem Catering.

Natürlich: es ist völlig legitim, wenn ein Staatsoberhaupt bei der Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit bewegt ist. Bloß — und hier kommt die satirische Lupe ins Spiel — tränenfreie Politik ist auch eine Form von Politik. Merz’ rührender Augenblick wirft nämlich eine kleine, fast mathematische Frage auf: Warum setzt der Tränendrüsen-Kompass bei bestimmten Themen auf „weinen“ und bei anderen auf „Kanzler-Pokerface“?

Nehmen wir etwa den Fall der 16-jährigen Liana K., die Ende letzten Monats am Bahnhof Friedland tödlich verletzt wurde — nach Berichten wurde das Mädchen offenbar von einem mutmaßlich gewaltbereiten Täter auf die Gleise gestoßen. Eine Tragödie, die in Niedersachsen Entsetzen auslöste und eine Debatte über Abschiebepolitik, Integration und innere Sicherheit losgetreten hat. Kein öffentliches Kippa-Tränchen, kein federführender „Ich bin tief erschüttert“-Auftritt des Kanzlers in dieser Sache, jedenfalls nicht in der Form, wie man sie in München beobachten konnte. Für die Faktenlage siehe die lokalen Berichte.

Und dann das transatlantische Exempel: die Ermordung (oder, wie heute die Zeitungen schreiben, die Erschießung) des US-Aktivisten Charlie Kirk während einer Veranstaltung — ein politisches Attentat, das die USA in Aufruhr versetzte und sofort von zahlreichen Regierungsvertretern und Medien weltweit kommentiert wurde. Auch hier: nationaler Schmerz, internationale Reaktionen — aber wieder ein anderes Register der Empathie, je nach politischer Nähe und PR-Strategie.

Was lernen wir daraus? Drei, vier, fünf mögliche Interpretationen, streng nach dem Prinzip „Spekulation mit Stil“:

- Der Gefühlsfilter ist thematisch selektiv. Manche Themen sind so medial und symbolträchtig (Holocaust, Synagoge), dass man sie besser in die Kategorie „Weinen-für-die-Kamera“ packt — ähnlich wie Politiker früher Blumensträuße.

- Die Dramaturgie entscheidet. Ein prunkvolles Wiedereröffnungs-Event mit geladenem Publikum, Kameras und einer DPA-Mikrofonfront eignet sich besser für Tränen als ein regionaler Kriminalfall oder ein transatlantischer Schock, dessen Tonlage noch nicht für die nächste Talkshow aufgearbeitet ist.

- Narrative-Kompatibilität. Gefühle, die sauber in die vorgefertigte Erzählung passen — „Nie wieder“, „Wir stehen an der Seite der Juden“ — werden ausgepackt. Andere, kompliziertere Gefühle (Töten, Migration, polizeiliche Ermittlungen) sind als Eyecatcher weniger praktikabel. Und ja, es ist verlockend zu sagen: Wenn es nicht ins Narrativ passt, dann schweigt man lieber ein bisschen. Ob „verschweigen“ hier das richtige Wort ist oder eher „selektive Inszenierung“, bleibt der witzigen Interpretationshoheit des Lesers überlassen.

Und hier taucht der Widerspruch auf, der die Tränen noch schillernder wirken lässt: Wie passt es eigentlich zusammen, für Juden aus Mitgefühl zu weinen — und gleichzeitig eine Einwanderungspolitik zu betreiben, die Jahr für Jahr Hunderttausende muslimische Migranten ins Land bringt, von denen nicht wenige aus Gesellschaften stammen, in denen antisemitische Haltungen zum Alltag gehören? Ist das nicht ein politisches Paradoxon, das man eher mit einer Krokodilsträne denn mit ehrlicher Ergriffenheit quittieren müsste?

Das Pathos bei der Synagoge wirkt plötzlich wie ein schöner Schaufenster-Moment, während draußen vor der Tür die sozialen Realitäten langsam aber sicher die Scheibe eindrücken. Tränen hier, aber Schweigen dort — das ist das eigentliche Drama.

Natürlich kann und darf kein seriöser Beobachter behaupten, dass Merz Gefühle „vortäuscht“ oder bewusst auswählt, welche Opfer Beachtung verdienen — das wäre billige Unterstellung. Aber als satirischer Betrachter kann man sagen: Politik ist zunehmend ein Set-Design, und Minister-Emotionen sind zu einem Requisit verkommen — mal hängt man die Träne ans Revers, mal lässt man sie im Schrank. Wenn es so ist, dann wäre das ziemlich deutsch: effizient, kalkuliert — und elegant unemotional, solange es nicht gerade um historische Schuldgefühle geht.

Merz selbst formulierte in München klare Worte gegen Antisemitismus. Das ist wichtig. Doch Satire fragt nach dem Eindruck: Wenn Empathie eine Ressource ist, wer entscheidet dann, wo sie ausgegeben wird? Und falls die Antwort „es passt ins Narrativ“ lautet — nun ja, dann ist Politik weniger Moral als Marketing. Ein bittere Pointe, serviert mit Kippa.