Ein Mann baut sich ein Denkmal aus Pappe

Es war einmal ein Friedrich Merz, der wollte Deutschland retten. Er wollte die CDU zurückführen zu alter Stärke, zu den guten alten Zeiten, als Konservative noch konservativ waren, und nicht grün lackierte Sozialdemokraten mit Parteibuch. Doch dann kam sie: die Brandmauer.

Ein Wort, so oft wiederholt, dass man glaubt, es sei das letzte Stück Mörtel, das die CDU noch zusammenhält.

Herr Merz stellt sie stolz zur Schau, wie ein Feuerwehrmann, der mit stolzgeschwellter Brust auf ein perfekt gelöscht brennendes Haus blickt – ohne zu merken, dass er gerade das eigene Parteibüro unter Wasser gesetzt hat.

Die Brandmauer hält!

Denn die Brandmauer, liebe Freunde der bürgerlichen Vernunft, ist das neue Glaubensbekenntnis einer Partei, die sich vor lauter Distanzierung nicht mehr traut, irgendwo anzukommen. Während die SPD den Sozialstaat aufbläst, die Grünen Heizungen kontrollieren und die FDP sich in Selbstironie auflöst, steht Friedrich Merz da wie ein preußischer Denkmalswächter vor einer Ruine – und ruft:

„Brandmauer bleibt!“

Das Problem: Die Mauer brennt längst.

Während Merz also tapfer „gegen rechts“ mauert, fliehen ihm die Wähler in Scharen – nach rechts. Dort, wo man noch Klartext spricht, wo man nicht jeden Satz mit drei Distanzierungen und einem moralischen Disclaimer beendet.

Aber nein, Merz bleibt standhaft – konservativ im Stil, liberal in der Angst.

Er kämpft tapfer gegen die Vorstellung, dass man mit der AfD überhaupt über irgendetwas reden könnte – selbst dann nicht, wenn die Alternative heißt: nochmal vier Jahre Koalition mit der SPD.

Und so geschieht das Undenkbare:

Der Mann, der die CDU wieder stark machen wollte, macht sie abhängig von den Grünen und Sozialdemokraten, während er gleichzeitig die AfD stark macht, indem er jeden unzufriedenen Bürger zu ihr hinüberfegt wie Laub über die Brandmauer.

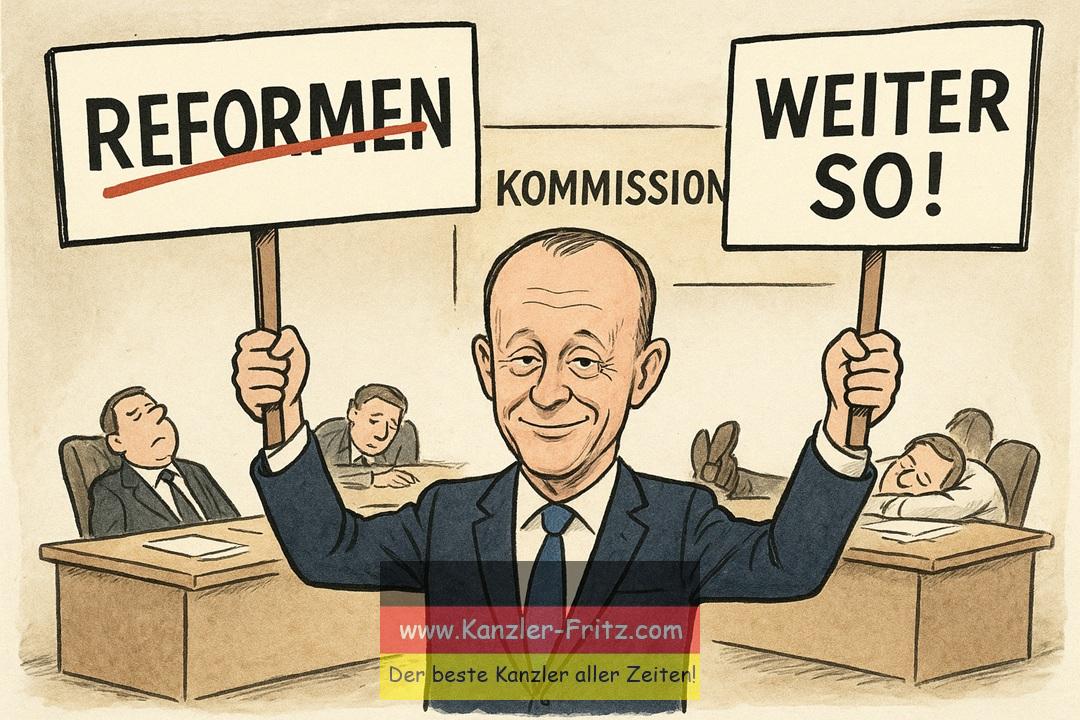

Konservative Wende? Fehlanzeige.

Die Deutschen sehnen sich nach Ordnung, Vernunft, Kontrolle und Sicherheit – kurz: nach konservativer Politik.

Doch statt dieser Wende bekommt man eine CDU, die sich dafür entschuldigt, dass sie konservativ sein könnte.

Man darf sich dort höchstens noch zur Ehe bekennen, wenn sie klimapositiv und gendersensibel geführt wird.

Friedrich Merz hätte die Chance gehabt, ein Bollwerk gegen die rot-grüne Zersetzung zu sein. Stattdessen hat er sich für ein Bollwerk gegen die eigene Wählerbasis entschieden.

Er wollte Kanzler werden – jetzt wirkt er wie der Oberverwalter des politischen Niemandslands, zwischen SPD-Kuschelkurs und Wählerflucht.

Das Fazit: Die Brandmauer schützt niemanden – sie isoliert nur.

Die Brandmauer ist kein Schutzwall der Demokratie – sie ist ein Betonklotz am Bein der CDU.

Ein Symbol dafür, dass man lieber in der Opposition der Moral steht als in der Regierung des Realismus.

Während Merz also weiter fleißig mauert, sieht er nicht, dass er den einzigen Weg zur Macht selbst zubetoniert hat.

Wenn das so weitergeht, wird die CDU bald das einzige Haus in Deutschland sein, das noch steht – aber keiner mehr betritt.

Dann kann Friedrich Merz stolz sagen:

„Seht her, meine Brandmauer hat funktioniert! Alles abgebrannt – außer mir.“